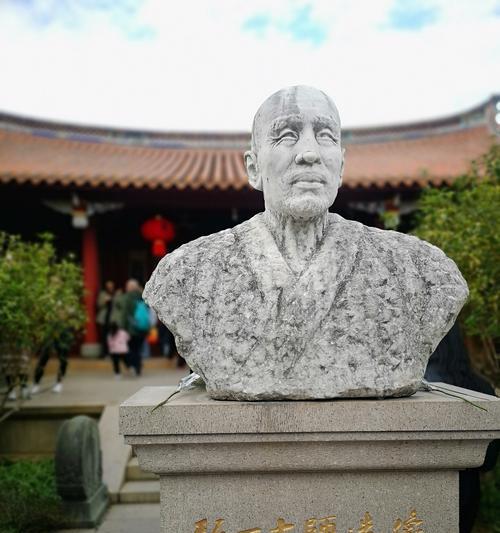

李叔同(1880-1942),字祖蔚,号北庐,江苏吴县人,是中国近代著名的作家、翻译家、思想家、社会活动家。他自幼聪慧,深受传统文化和西方文明的熏陶,成为新文化运动的先驱之一。然而,在他事业如日中天的时候,他突然选择了出家为僧,远离尘世喧嚣,追求心灵的解放与内心的安宁。本文将探讨李叔同选择出家的原因,以及他在人生道路上的转变和体悟。

演讲旅行与对人性的思考

李叔同作为一位知名的演讲家和思想家,经常在国内外巡回演讲。然而,在这些演讲旅行中,他对人性的思考愈发深刻。他看到了尘世中的贪欲、欺骗和虚伪,也看到了自己内心中的无常和欲望。这让他意识到,要获得真正的解脱,需要放下功名利禄,追求内心的平静与自由。

对家庭生活的触动与反思

尽管李叔同有一个幸福美满的家庭,但他对家庭生活的触动与反思逐渐增多。他深知世俗中的种种缚束和烦忧,意识到只有脱离尘世,才能真正体验到内心的自由和安宁。他选择出家,也是为了寻找超越家庭和个人的更高层次的精神追求。

对尘世名利的烦忧与厌倦

李叔同在文学创作和社会活动中取得了巨大的成就,但与此同时,他也深感尘世名利所带来的烦忧与厌倦。他渴望摆脱功名利禄的束缚,追求内心深处的宁静与解放。选择出家成为僧人,让他能够更自由地追求自己真正想要的生活。

对佛教思想的吸引与信仰转变

在李叔同的成长过程中,佛教思想对他产生了深远的影响。他通过研读佛教经典,领悟到佛陀所传授的智慧和教导,逐渐产生了对佛教信仰的转变。他相信通过修行和悟道,可以达到心灵的解放和内心的安宁。

对人生意义的追问与思考

李叔同在事业上取得了巨大的成就,然而,他在内心深处一直存在着对人生意义的追问与思考。他意识到,人生的意义不仅仅在于功名利禄和物质追求,更重要的是内心的满足和心灵的解放。出家成为僧人,是他对人生意义的一次深刻回应。

对社会现实的失望与反思

李叔同是一位积极投身社会活动的知识分子,但他对社会现实的失望与反思也逐渐增多。他看到了社会不公、人情冷漠和道德沦丧,感到无奈和绝望。于是,他选择了出家,希望通过个体的修行和境界的提升来改变社会。

对个人修行的渴望与决心

李叔同深知修行是一条漫长而艰辛的道路,但他对个人修行的渴望和决心从未改变。他选择出家为僧,追求内心的净化和境界的提升。他相信通过个人修行,可以实现心灵的解放,获得超越尘世的真正自由。

对内心安宁的追求与执念

内心的安宁是李叔同一直追求的目标。在他选择出家之前,他虽然在事业上取得了巨大的成功,但内心却一直没有得到真正的安宁。通过离开尘世,远离名利,他希望能够在修行中找到内心的真正平静和安宁。

对人生境界的提升与修养

出家成为僧人是李叔同对自己人生境界提升和修养的一种选择。他意识到只有通过修行和悟道,才能使自己达到更高层次的人生境界。出家为僧,对他来说不仅是个人修行的选择,更是向更高层次迈进的一个重要步骤。

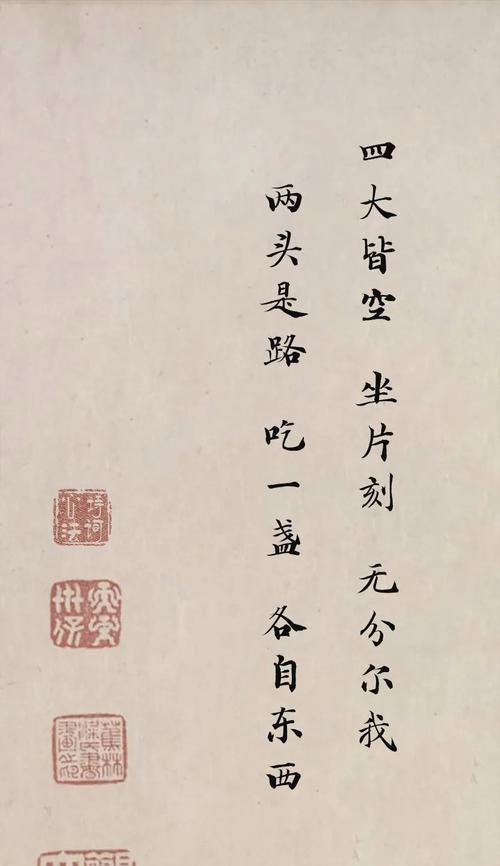

对悟道境地的追求与实践

李叔同希望通过修行和悟道,达到心灵的彻悟和境地的提升。他通过禅修和精神修炼,渐渐接近了自己对悟道境地的追求。他相信只有通过悟道,才能真正体验到内心的解脱和心灵的自由。

对内在智慧的开启与启示

在个人修行和境界提升的过程中,李叔同逐渐开启了自己内在的智慧。他通过悟道,对尘世的迷惑和苦难有了更深刻的认识和理解。这让他对人生、社会和宇宙的真相有了更为清晰和深刻的认知。

对出世修行与入世修行的思考

李叔同选择出家为僧并非完全舍弃尘世。他对出世修行与入世修行有着深入的思考。他相信通过个人修行的同时,也可以在社会中发挥积极的作用。他希望通过自己的修行成果影响和帮助更多的人。

对人生价值观的重新审视与重构

李叔同选择出家,重新审视和重构了自己的人生价值观。他抛弃了功名利禄和物质追求,追求心灵的解放和内心的安宁。他将人生的意义放在了心灵的修炼和对世界的贡献上,重新定义了自己的人生价值。

对人生转折的感慨与反思

李叔同选择出家是他人生中的一个重要转折点。他深感人生的无常和变化,也深知自己心灵的需要。出家成为僧人让他有机会重新审视自己的人生,并为自己未来的修行之路打下坚实的基础。

内心解脱与人生境界的升华

通过选择出家,李叔同获得了内心的解脱与人生境界的升华。他的修行之路不仅让他实现了自己对心灵解放和内心安宁的追求,更为后人树立了一个追求内在精神世界和超越物质欲望的楷模。

李叔同选择出家是为了追求内心的解放与内在的安宁。经过对人性、家庭、社会现实的思考与反思,他意识到只有远离尘世,放下功名利禄,才能真正体验到心灵的自由与安宁。通过个人修行和悟道,他渐渐接近了自己对心灵境地的追求。他选择出家,不仅是个人修行的选择,更是为了追求内在精神世界和超越物质欲望的一种生活方式。李叔同的选择和追求为我们树立了一个追寻内心解脱与提升人生境界的榜样。

标签: #李叔同